結婚アドバイザー認定試験

学習資料

5.新婦の挙式衣装

結婚式における新婦の衣装は、その人の個性や想いを表す大切な要素のひとつです。一方で、衣装の選択は単なる好みだけでなく、挙式のスタイル(キリスト教式、神前式、人前式、仏前式など)や会場の雰囲気にも大きく影響されます。

現在では、キリスト教式の挙式が主流となっていることもあり、「ウエディングドレス」が最も多く選ばれている傾向にありますが、挙式スタイルに関係なく、色打ち掛けや白無垢などの和装を取り入れるケースも一定数存在します。

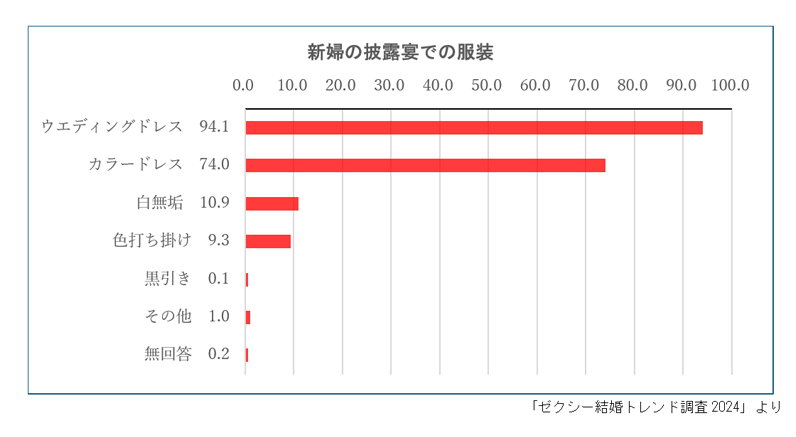

ここでは、挙式スタイルを限定せずに新婦が披露宴で実際に着用した衣装の種類、および衣装の組み合わせパターンについての調査結果に注目し、その傾向を読み解いていきます。

「新婦の披露宴での服装」調査では、新婦の衣装として圧倒的に多かったのは「ウエディングドレス」(94.1%)であることが分かりました。これは、キリスト教式の挙式が多いことや、披露宴においても格式や華やかさを演出しやすいことが背景にあります。

次いで「カラードレス」(74.0%)が高い割合を占めており、お色直しや印象の変化を楽しむために、ウエディングドレスとの2着使いが主流となっていることがうかがえます。

和装については、「白無垢」(10.9%)、「色打ち掛け」(9.3%)と全体の1割前後にとどまっており、少数派ではあるものの、和婚スタイルや和モダンな演出を取り入れたい層には根強い人気があることも読み取れます。

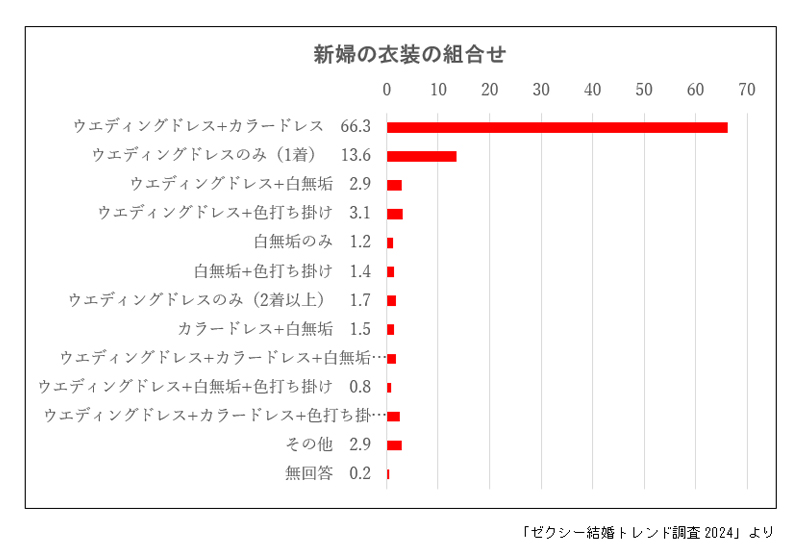

次に、「新婦の衣装の組合せ」では、「ウエディングドレス+カラードレス」の2着パターンが66.3%と圧倒的に多く、定番スタイルとなっています。次いで「ウエディングドレスのみ(1着)」が13.6%で、衣装数を抑えたコンパクトな婚礼スタイルも一定の支持を集めていることが分かります。

また、「白無垢+色打ち掛け」や「ドレス+和装」のミックススタイルも見られ、式のテーマや演出、文化的要素に合わせて柔軟に選ばれている様子がうかがえます。中には3着以上を着用するケース(例:「ウエディング+カラードレス+和装」など)もあり、衣装にこだわりを持つ新婦の姿勢が感じられます。ただしこれらは全体の数%程度にとどまり、あくまで少数派であることも明確です。

結論として、ウエディングドレスを基軸としつつ、カラードレスや和装との組み合わせによって個性を表現するというスタイルが主流となっていることが分かります。挙式スタイルの多様化により、衣装の選択もより自由度を増しており、新婦の「なりたい姿」を実現する選択肢が広がっているといえるでしょう。

(1)ウエディングドレスの主なシルエットと特徴

それぞれのドレスには、似合うベールやヘアスタイル、さらに映えるシーンがあります。以下にスタイル別のポイントをまとめました。

①プリンセスライン

| 特徴: | ウエストからスカートがふんわりと広がる華やかなシルエット。童話のお姫様のような、ロマンチックで可愛らしい雰囲気を演出できます。体型カバー力も高め。 |

|---|---|

| ヘアスタイル: | ティアラを合わせたアップスタイル、もしくはゆるめのカールを施したハーフアップが人気。 |

②Aライン

| 特徴: | シンプルかつバランスの良いシルエット。体型を選ばず、上品で落ち着いた印象に。自然にスタイルアップも叶います。 |

|---|---|

| ヘアスタイル: | すっきりとまとめたシニヨンや、低めのアップスタイル。ナチュラルなダウンスタイルとも好相性。 |

③エンパイアライン

| 特徴: | バスト下の切り替えで、ゆるやかに広がるシルエット。軽やかでリラックス感があり、マタニティの方にも人気です。 |

|---|---|

| ヘアスタイル: | ゆるい編みおろしやナチュラルなハーフアップ。花かんむりなどのカジュアルなアクセントもOK。 |

④スレンダーライン

| 特徴: | シンプルで縦のラインが美しいシルエット。マーメイドよりもボディラインを主張しすぎず、上品に見せられます。 |

|---|---|

| ヘアスタイル: | ローポニーテール、ナチュラルなダウンスタイル、または洗練されたシニヨンなど。 |

⑤マーメイドライン

| 特徴: | 上半身からヒップまで体にフィットし、裾が人魚の尾のように広がる大胆なデザイン。スタイルに自信がある方におすすめ。 |

|---|---|

| ヘアスタイル: | 大人っぽいアップスタイル、またはサイドに流したエレガントなウェーブヘアなど、色気のあるスタイルが合います。 |

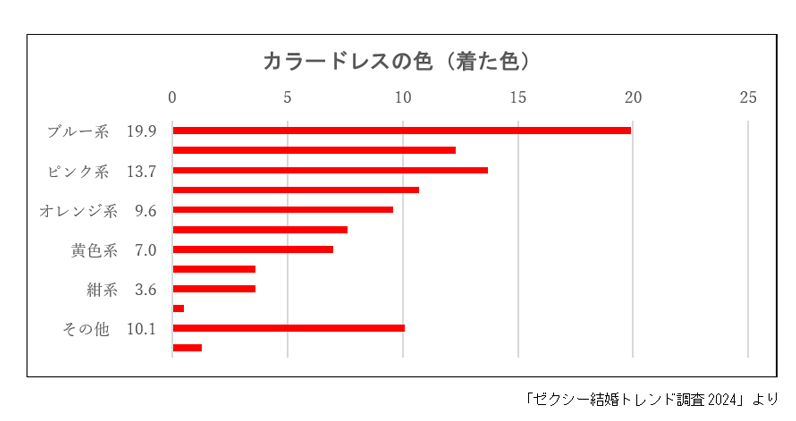

(2)カラードレス

お色直しとして着用するカラードレスは、披露宴の時間帯によって選ばれる種類が異なります。

昼の披露宴では「アフタヌーンドレス」が一般的で、肌の露出が少なく、綿やレースなどの素材を用いた上品なデザインが特徴です。

一方、夜の披露宴では「イブニングドレス」が正礼装とされ、袖のないデザインで、比較的肌の露出が多いロングドレスが選ばれます。

また、準礼装にあたる「カクテルドレス」も適しており、丈が短めの華やかなドレスでも問題ありません。

①から⑨のカラーにより、次のような印象を見る人に与えます。

①ピンク系

| 日本人の肌色によくなじむ人気のカラーです。オレンジがかったサーモンピンクや、光沢感のあるパールピンクのドレスが特に人気です。ただし、ピンクは膨張色のため、体型が気になる方は選び方に注意しましょう。 |

②ブルー系

| 清潔感のある寒色系で、体型が気になる方でも着やすい色です。とくにペールブルーのような淡い色は、世代を問わず人気があります。濃いブルーを選ぶ場合は、暗くなりすぎないようにメイクやブーケで華やかさをプラスすると良いでしょう。 |

- ③レッド系

華やかでインパクトのある色味。クリスマスシーズンには特におすすめです。色白の方にはドレスの色がより映えます。大人っぽい雰囲気を演出したい場合は、ワインレッドも好印象です。

- ④イエロー系

肌色を選ばず、なじみやすいカラーです。鮮やかなイエローは元気で明るい印象に、淡いイエローは上品でやわらかな雰囲気を与えます。

- ⑤オレンジ系

明るく健康的な印象を与え、表情もいきいきと見せてくれるカラーです。肌色を問わず似合いやすく、元気で親しみやすいイメージになります。

- ⑥グリーン系

カラーバリエーションが豊富で、日本人の肌色によくなじみます。秋冬には深みのあるグリーンが似合いますが、やや暗く見えることがあるため、ブーケは明るめの色で華やかさを演出するとバランスが取れます。

- ⑦ブラック・グレー系

一見地味に思われがちですが、最近では明るい色のスパンコールやレースをあしらったデザインも多く、シックで上品な印象に仕上がります。

- ⑧ゴールド系

シャンパンゴールドやオレンジゴールドなど、ベージュに近いトーンが人気です。日本人の肌によくなじみ、華やかさと上品さを兼ね備えた印象を与えます。

- ⑨パープル系

濃いパープルはエレガントで大人っぽい印象に。淡いパープルはかわいらしく、特に肌が白い方によく似合います。

(3)ドレスを彩る素材の魅力について

- ドレスの素材について

ウェディングドレスの印象を大きく左右するのが「素材選び」。シルエットやデザインはもちろん、肌ざわりや透け感、光沢感など、素材によってまったく異なる表情を見せてくれます。ここでは、よく使われる代表的なドレス素材と、その特徴をご紹介。おふたりの理想のスタイルにぴったりの一着を見つけるためのヒントにしてみてください。

- ①シルク

繭から取れる天然の動物性繊維で、オフホワイトの自然な色味と、しっとりとしたやわらかさが特長。滑らかな手ざわりと上品な光沢感があり、見る角度によって表情が変わるラグジュアリーな質感が魅力です。通気性・吸湿性にも優れており、季節を問わず快適に着られます。

- ②レース

糸を編んだり、刺繍を施したりして繊細な透かし模様をつくり出す装飾的な生地。植物や幾何学模様など多彩なデザインがあり、華やかなフェミニンさから、落ち着いたシックな雰囲気まで幅広い表情を持ちます。ドレスのアクセントとして使われることが多く、エレガントさを演出します。

- ③オーガンジー

極細の糸で織られた、軽くてハリのある透明感のある生地。シャリ感のある質感で、ドレスのシルエットに立体感を与えます。とくにスカート部分に使うことで、ふんわりと広がる華やかな印象をつくり出し、舞うような軽やかさを演出します。

- ④チュール

網目が細かく、柔らかくて軽い素材で、やさしく透ける質感が特徴。空気をはらんでふんわりと広がるため、ベールやスカート、袖などに多用されます。軽量で肌あたりもやさしく、長時間着用しても負担になりにくい点も花嫁にとってうれしいポイントです。

- ⑤コットン

植物由来の天然繊維で、素朴で清潔感のあるナチュラルな美しさが魅力。肌ざわりがやさしく、吸湿性・通気性に優れているため、春夏のガーデンウェディングなど開放的なシーンによく合います。シルクのような艶感はないものの、飾らないやさしさを感じさせる素材です。

- ⑥シフォン

極細の糸で織られた、透け感のあるやわらかな素材。軽くてふんわりとした質感により、美しいドレープや揺れ感を演出します。本来はシルク素材ですが、現在ではより扱いやすく耐久性のあるポリエステルなどの化繊シフォンが主流。ロマンティックで優雅な雰囲気に仕上がります。

(4)和装の種類

①色打掛(いろうちかけ)

| 赤や金、青、銀など、多彩な色を用いた打掛のことを指します。正式な和装のひとつであり、挙式で着用されることもありますが、一般的には披露宴や祝宴でのお色直し衣装として選ばれることが多いです。 |

②白無垢(しろむく)

| 頭から足元まで純白で統一された、最も格調高い和装の婚礼衣装です。打掛、掛下、帯、草履に至るまで、すべて白一色で揃えられます。挙式において白無垢を着るのは、「邪気を祓う」「神聖な儀式に臨む」といった意味が込められているためです。 |

③大振袖(おおふりそで)

| 振袖の中でも最も格式が高く、袖丈が長いのが特徴です。ただし、裾を引かず、歩きやすいため、お色直し衣装として選ばれることも多くあります。自由なヘアアレンジも楽しめ、ドレスに劣らない華やかさが魅力です。 |

④黒引き振袖(くろひきふりそで)

| 江戸時代には、武家の娘が婚礼で着用する正式な和装として用いられていました。昭和30年頃までは、最も一般的な婚礼衣装だったともいわれています。クラシックで凛とした佇まいが魅力で、伝統的な美しさを感じさせる装いです。 |

- ⑤新和装(しんわそう)

現代の感性を取り入れ、洋風のアレンジを加えた新しいスタイルの和装です。オーガンジー素材の打掛や、バラや蝶をモチーフにした柄、パステルカラー、スパンコールなど、現代的なデザインが特徴です。自由な表現が可能で、個性を演出したい方に人気があります。

- [似合う織りと柄の選び方のポイント]

①体型に応じて、似合う織りや柄を選ぶことで、より美しく装うことができます。

②背の高い方には、光沢が美しい「緞子織(どんすおり)」の着物がおすすめです。気品があり、華やかに着こなすことができます。

③小柄な方には、しっかりとした織りで、柄が立体的に浮かび上がる「唐織(からおり)」がよく合います。

④ふくよかな体型の方には、柄が斜めに配置された振袖や、縦縞の柄を選ぶと、すっきりとした印象になります。

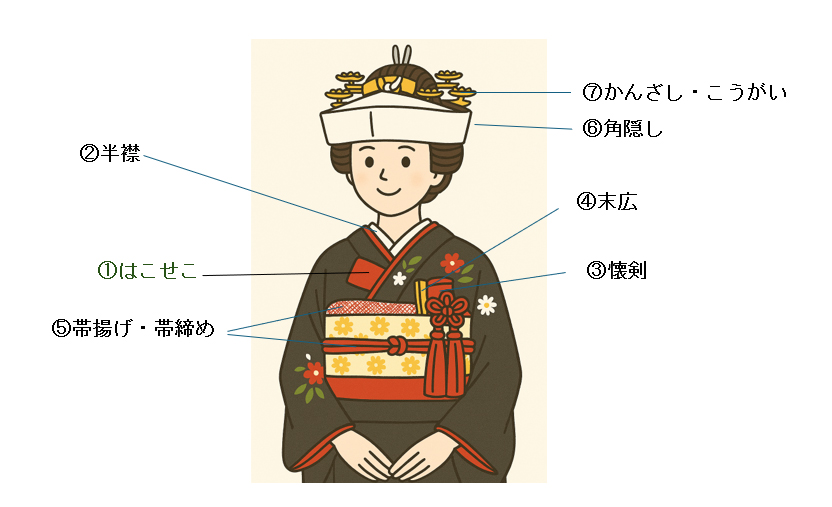

(5)和装小物

和装に欠かせない小物たち

- ①はこせこ

胸元を飾るアクセサリー。江戸時代の風習の名残で、「いつも美しく」という意味を込め、身だしなみを整えるための化粧道具入れが本来の用途です。模様が少し見えるように胸元にさします。

- ②半襟(はんえり)

長襦袢につける替え襟のこと。

- ③懐剣(かいけん)

左の胸元に挟む、布袋に入った護身用の短剣。「いざという時に自分の身を守れるように」という意味が込められ、組紐を前にたらします。現在では花嫁の胸元に挿し、アクセサリーのように用いられています。

- ④末広(すえひろ)

「末広がりの幸せ」を意味する扇子のこと。お祝い事に欠かせない縁起のよい小物として、新郎新婦が用意します。持ち方は、右手で水平に持ち、左手は下から添えて支えるようにしましょう。

- ⑤帯揚げ・帯締め

帯の上部を整えて装飾する紐のこと。白無垢では白で統一しますが、それ以外の着物には好みの色柄を合わせてもOKです。

- ⑥角隠し(つのかくし)

文金高島田の髪型を覆う帯状の布で、「角を隠して夫に従う」という意味があります。白無垢、色打掛、振袖など、どのような着物にも合わせられます。

- ⑦かんざし・こうがい

髪に挿す飾り。かんざしには鼈甲(べっこう)や珊瑚、こうがいにはつげや象牙など、さまざまな素材があります。かんざしは4本挿すのが基本です。

- ⑧綿帽子(わたぼうし)※上記の図にはなし

白無垢に合わせて着用する、真綿を伸ばして作った帽子状の白い布。「婚礼が終わるまで夫以外の人に顔を見せない」という意味があります。

(6)自分で用意する和装小物

白無垢の小物はすべて白で統一しますが、それ以外の和装では華やかなものを選んでもOK。自分らしい着こなしを目指しましょう。

- ①裾よけ(すそよけ)

裾さばきをよくするための腰巻き。白無垢には白を用意します。

- ②肌襦袢(はだじゅばん)

和装で使うガーゼ地の肌着。襟ぐりの大きなものを選びましょう。

- ③腰ひも(こしひも)

着崩れの防止や体型補正のために使用。4〜6本用意しておきます。

- ③腰ひも(こしひも)

着崩れの防止や体型補正のために使用。4〜6本用意しておきます。

- ④伊達締め(だてじめ)

腰ひもの上に締める、幅の細い帯。2本ほどあると安心です。

- ⑤足袋(たび)

試着して足にぴったり合うサイズのものを準備しましょう。

- ⑥タオル

体型補正のために数枚使用することもあります。

- ⑦和装用ストッキング

防寒対策に。ひざ下丈のものを用意しましょう。