結婚アドバイザー認定試験

学習資料

2.結納について

結納(ゆいのう)は、婚約を正式なものとするために行われる、日本の伝統的な儀式です。両家が一堂に会し、結婚の約束を交わすことで、お互いのご縁を認め合い、将来に向けた信頼関係を築く重要な節目となります。

本来はさまざまな形式がありますが、現代では地域や家ごとの風習によって簡略化されたり、お互いの希望を尊重した形で行うケースも増えてきました。そのため、あらかじめ基本的な流れを知っておくことで、安心して準備ができます。

「結納って難しそう」「どこから手をつけていいのか分からない」という声もよくお聞きしますが、ポイントを押さえれば大丈夫です。

ここでは、結納の意味や背景をふまえつつ、一般的な手順について分かりやすくご紹介いたします。

(1)結納とは何か、その起源

結納とは、「神式」「仏式」「キリスト教式」などの宗教的な結婚式とは関係のない、日本独自の「婚約」にまつわる慣習・儀式です。そのため、結納は「神前式」「仏前式」「キリスト教式」「人前式」など、どの挙式スタイルとも自由に組み合わせることができ、宗教によって制限されるものではありません。

本来、結納は宗教的な儀式ではなく、社会的・文化的な「けじめ」を重視した日本文化の一部です。婚約を正式なものとして確認し、両家のつながりを整えるための大切な節目として行われてきました。

(2)結納の歴史

結納の起源は古く、平安時代の貴族社会における婚姻儀礼にさかのぼると言われています。その基本的な形式は、男性側の家が女性側の家に贈り物(結納品)を届けることで、婚約の意思を示すというものです。

これは単なる贈答ではなく、「両家の縁を正式に結ぶ意思表明」であり、民俗的・文化的な意味合いが強く込められています。

(3)結納に対する誤解

「キリスト教式だから、結納はふさわしくないのでは?」

→宗教上の禁止や制限はありません。結納はあくまで文化的な婚約儀礼であり、信仰とは無関係です。

「人前式だから、形式ばった結納はしない方がよい?」

→問題ありません。人前式は自由度の高い挙式スタイルであり、結納を行うかどうかは両家の意向次第です。

(4)現代における結納の位置づけ

現在では、結納を行うかどうかは、両家の価値観や地域の慣習により判断されることが一般的です。

形式にこだわりすぎる必要はありませんが、「けじめ」や「感謝の気持ち」を大切にしたいと考えるカップルや家族にとっては、今もなお意味のある儀式として残っています。

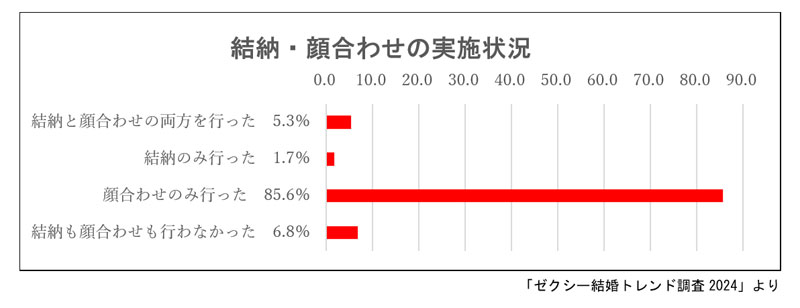

(5)結納に関する現状の調査結果

結納は日本の伝統的な婚約儀式であり、両家の結びつきを象徴する重要な行事ですが、近年、特に都市部においてその実施率は大きく減少しています。次が結納に関する調査結果です。

「結納と顔合わせの両方を行った」5.3%

「結納のみ行った」1.7%

「結納を行った合計」7.0%

「顔合わせのみ行った」85.6%

「結納も顔合わせも行わなかった」6.8%

結納の実施は、全国平均で5%程度と大幅に減少しています。

(6)結納減少の理由

①結婚の意味が「家同士の結びつき」から「個人の関係」へと変化している

②両家とも「堅苦しくなくてよい」と考えている

③費用や準備の負担を避けたい

④合わせのみで十分と感じるカップルが多い

(7)略式結納顔・合わせ食事会

「けじめはつけたいが、形式にとらわれすぎたくない」というニーズに応えるのが「略式結納」です。よりカジュアルに両家の交流を行う「顔合わせ食事会」に移行しています。

- ①目的

婚約のけじめと両家の親睦・紹介を行います。

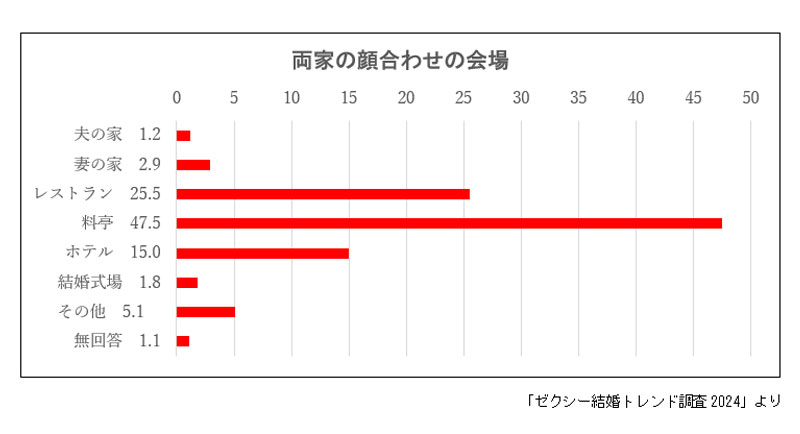

- ②会場

料亭・レストラン・ホテルの個室や自宅などで行います。

- ③内容

結納金や結納品の授受(簡略化)、原則として結納金・結納品はなしが多い。

- ④服装

ⅰ.スーツ

ⅱ.ジャケットなどのセミフォーマルドレス

ⅲ.ワンピースなどのカジュアル。

- ⑤費用

ⅰ.約5万〜20万円+食事代

ⅱ.食事代のみ(平均2〜5万円程度)。

- ⑥印象

ⅰ.フォーマル:けじめを重視

ⅱ.カジュアル:和やかな交流。

- ⑦実施割合(推定)

約10〜15%(地域差あり)。

- ⑧略式結納

「形式は控えめでも、けじめは大切にしたい」カップルに支持されています。

両家の意向を確認することが第一で親世代の考えや地域文化に配慮して実施します。略式でも「結納金だけ渡す」「品物は省略」など柔軟に対応可能です。顔合わせと略式結納を一度に行う「ハイブリッド型」も人気で、料亭などで顔合わせの場を設け、その中で結納金を渡すなどもできます。

いずれにしても、結納は一見形式的に感じられるかもしれませんが、そこには「両家が節目を丁寧に迎える」という日本ならではの意味があります。

現在ではそのスタイルが多様化し、正式な結納を行うカップルは少数派となっていますが、けじめを大切にする気持ちは今なお残り続けています。

大切なのは、“両家が納得し合えるかたち”を選ぶことで、結婚という新たな門出を、心から気持ちよく迎える第一歩となるでしょう。

(8)結納の手順

結納は、婚約を正式なものとして確認し、両家が親しい関係となるための日本の伝統的な儀式です。儀式は地域や家のしきたりによって多少の違いはありますが、基本的な流れは全国的に共通しています。以下は、略式結納も踏まえた一般的な結納の手順を示したものです。

- ①着席・結納品の飾り付け

男性側、女性側の順に入室し、所定の位置にそれぞれの結納品を飾ります。全員が着席後、本人、両親の順に「よろしくお願いいたします」と挨拶を交わします。

- ②はじめの挨拶

男性側の父親が代表してあいさつを行い、一同で礼をします。

- ③男性側から女性側へ結納品を納める

男性側の母親が結納品を持って女性側に運び、所定の位置に置いてから一礼して席に戻ります。その際、男性側の父親(または本人)が「本日はまことにありがとうございます。幾久しくお納めください」と言葉を添えるのが一般的です。

- ④女性側が目録を改める

女性本人が一礼し、本人、父親、母親の順で目録の内容を確認します。確認後は、元の状態に包み直して戻します。

- ⑤女性側から受書を男性側へ渡す

女性側の母親が結納品を上座に飾り、受書を男性本人の前まで運び、一礼して戻ります。

- ⑥女性側から男性側へ結納品を納める(※両家結納の場合)

女性側の母親が女性側の結納品を男性側に運び、男性の前に置いた後、一礼します。

※略式の場合は省略されることもあります。

- ⑦男性側が目録を改める

男性本人、父親、母親の順に目録の内容を確認します。

- ⑧男性側から女性側へ受書を渡す

男性側の母親が上座に結納品を飾り、受書を女性本人の前に運び、一礼して席に戻ります。

- ⑨結びのあいさつ

全員が起立し、まず男性側の父親が締めのあいさつを行い、続いて女性側の父親があいさつします。和やかな雰囲気で結納の儀が終了します